Das Mobilitätskonzept ENABLE:

Nachhaltig und inklusiv mobil

Ein Mobilitätskonzept, von dem alle profitieren

Der Ansatz: Stakeholder*innen gestalten das Mobilitätskonzept mit

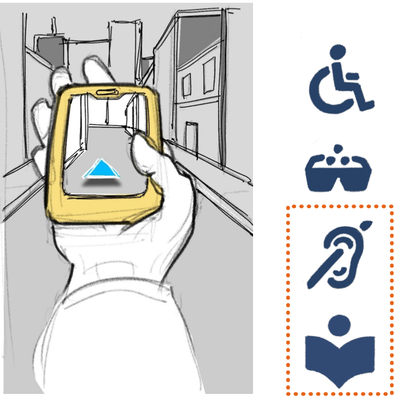

„Im ersten Schritt haben wir Stakeholder bei Behindertenverbänden und Mobilitätsexpert*innen angesprochen, um herauszufinden, für welche Zielgruppen ein inklusives Mobilitätskonzept wichtig ist“, erläutert Nadja Ullrich die genaue Vorgehensweise. „Danach haben wir Menschen aus diesen Gruppen zu Praxisworkshops eingeladen.“ Im Rahmen der Workshops berichteten Menschen mit Seh- und Hörbehinderung, mit Mobilitätseinschränkung und kognitiver Beeinträchtigung sowie Senior*innen, welche Verkehrsmittel sie nutzen, welche Probleme es dabei gibt und welche Lösungsmöglichkeiten sie sehen. Aus diesen Angaben filterten die Wissenschaftler*innen die wichtigsten Bedarfe und Wünsche heraus, ermittelten mithilfe einer Soll-Ist-Analyse, welche Lösungen es schon gibt – und was noch fehlt, damit Menschen problemlos inklusiv mobil sein können. Diese Lücken soll ENABLE schließen.

Die Lösung: Mobilität als Dienstleistung für alle

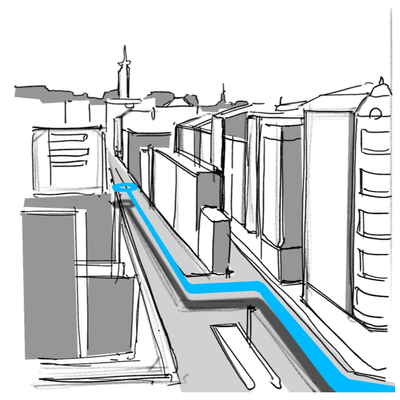

Schnell war klar: Dieser Anspruch lässt sich am besten mit einem inklusiven „Mobility-as-a-Service“-Konzept erfüllen. Der Begriff lässt sich mit „Mobilität als Dienstleistung“ übersetzen. Laut Wikipedia bezeichnet das den Ersatz eines Transportes mit eigenen Fahrzeugen durch ein auf den Kund*innenbedarf abgestimmtes Angebot verschiedener Mobilitätsdienste inklusive Planung und Bezahlung. „Das Herzstück von ENABLE ist ein digitaler Reisebegleiter. In der konkreten Umsetzung könnte das eine App sein“, schildert Nadja Ullrich. „Er ist für Menschen mit unterschiedlichsten Beeinträchtigungen und natürlich auch für Menschen ohne Behinderung problemlos nutzbar, macht die Planung einer Fahrt einfach und führt die Nutzer*innen auf dem sichersten und bequemsten Weg von A nach B. Auch und gerade, wenn sie dafür verschiedene Verkehrsmittel nutzen müssen.“ Damit das klappt, ist modernste Technik im Hintergrund notwendig: Der Reisebegleiter soll auf umfangreiche Datenbanken zurückgreifen, in denen Informationen über Wegstrecken, Verkehrsmittel, Fahrpläne, Tickets und vieles mehr hinterlegt sind. Die dritte Säule von ENABLE sind neuartige, selbst fahrende Fahrzeuge, die barrierefrei und einfach nutzbar sind. Sie ergänzen das bestehende Angebot an Verkehrsmitteln und überbrücken Lücken im Verkehrsnetz – zum Beispiel die Strecke zwischen Bushaltestelle und Haustür. Digitale Mobilität kann also an dieser Stelle ein großer Hebel sein.

Was macht das inklusive Mobilitätskonzept ENABLE so innovativ?

- Es ist von den Bedürfnissen der Nutzenden her gedacht und bindet verschiedenste Perspektiven ein.

- Es führt nahtlose, nachhaltige und inklusive Mobilität in einem Ansatz zusammen.

- Es macht Mobilität für Menschen mit und ohne Behinderung besser.

- Es bietet durch modulare und adaptierbare Ansätze einen hohen Mehrwert gegenüber technischen Insellösungen.

- Es ist mit bestehenden Schnittstellen zu anderen Verkehrsmitteln kompatibel.

Das Konzept: Vier Prinzipien – ein Ziel

Das ENABLE-Konzept zeichnet sich durch vier Prinzipien aus:

- Es ist einfach: Alles, was entlang der Strecke passiert, ist eindeutig und nachvollziehbar, die Nutzer*innen werden unterwegs durchgängig unterstützt.

- Es funktioniert nahtlos: Die gesamte Mobilitätskette führt lückenlos von Haustür zu Haustür und wird über ein einziges System gesteuert.

- Es arbeitet lautlos: Das System läuft im Hintergrund, antizipiert die Bedürfnisse der Nutzer*innen und passt bei Bedarf Interaktion, Fahrzeuge und Wegstrecke an.

- Es ist sicher: Das System bietet eine Komfortzone für jede*n Nutzer*in, die es ihm oder ihr ermöglicht, mit seinen oder ihren individuellen Beeinträchtigungen und Fähigkeiten sicher und bequem unterwegs zu sein.

Die Perspektive: So geht es weiter mit dem inklusiven Mobilitätskonzept

Bis ENABLE in einer praktischen Umsetzung auf den Straßen und Schienen zu erleben sein wird, wird noch einige Zeit vergehen. „Im nächsten Schritt wollen wir das Konzept von Zielgruppenvertreter*innen prüfen und die Fahrzeugmodule technisch testen und weiterentwickeln lassen“, skizziert Nadja Ullrich. „Danach könnte dann der Praxistest in einer Modellkommune folgen.“ Auch wenn es noch etwas dauern wird: Der Grundstein für eine Mobilitätswende, die auch Inklusion und barrierefreie Mobilität im Blick hat, ist mit ENABLE gelegt.