Deutsche Gebärdensprache (DGS) und Fingeralphabet

Was ist Gebärdensprache?

Die Deutsche Gebärdensprache besteht aus Handzeichen, Mimik und Körperhaltung und ist so laut dem Deutschen Gehörlosen-Bund e. V. eine visuell-manuelle Sprache. Sie ist eine natürlich entstandene vollwertige Sprache mit einem umfassenden Vokabular und einer eigenständige Grammatik. Zum Beispiel gibt es in der Gebärdensprache keine Artikel, wie „der“, „die“ oder „das“. Jede Gebärde besteht aus einem Zusammenspiel von Handformen, der Kopf- und Körperhaltung, dem Mundbild (die Stellung und die Lage der Zunge zum Erkennen einzelner Laute) und der Mimik.

Regionale Unterschiede in der DGS

Wie auch die Lautsprache verfügt die Deutsche Gebärdensprache über unterschiedliche Dialekte und Vokabeln. Das liegt vermutlich vor allem daran, dass die Gebärdensprache erst im Jahr 2002 offiziell anerkannt wurde. Bis dahin konnten die Handzeichen und Vokabeln in verschiedenen Regionen variieren. Außerdem entwickelten sich viele Gebärden eher im Verborgenen und in kleinen Communities von Gehörlosen, weil die DGS im Kinder- und Jugendalter eher verpönt war. Es gab kaum Austausch mit gehörlosen Menschen aus anderen Regionen. Deshalb entstanden unterschiedliche Sprachen.Ist Gebärdensprache international?

Wie bei der Lautsprache, gibt es auch bei den Gebärden Fremdsprachen. Weltweit sind es rund 200 verschiedene Gebärdensprachen mit unterschiedlicher Grammatik und variierendem Wortschatz. Zwar können sich Gehörlose dann auch unterhalten, aber es dauert ein bisschen länger. Denn die Menschen benutzen dann „International Signs“, also internationale Gebärden. Es gibt kein einheitliches internationales System für die Gebärdensprache.Wie lernt man Deutsche Gebärdensprache?

Grundsätzlich kann jeder Mensch die Deutsche Gebärdensprache erlernen. Das geht zum Beispiel mit einem Kurs an der Volkshochschule, Gebärdensprachschule und Hochschule. Außerdem gibt es eine Reihe an Materialien und Übungen, mit denen man die Gebärdensprache und Regeln lernen kann. Auch Wörterbücher sind vorhanden. Da die DGS aber eine visuelle Sprache ist, ist es am einfachsten, die Gebärden in Kontakt mit jemand anderen zu üben. Die Arbeit mit einem Wörterbuch hilft aber als Gedankenstütze für die Zeichen.

Regeln für die Gebärdensprache

Die Deutsche Gebärdensprache funktioniert dreidimensional. Nicht nur die verschiedenen Zeichen der Hände sind wichtig, sondern auch die Position der Gebärden vor dem Körper. Auch mit der Mimik im Gesicht wird viel ausgedrückt, vor allem die Gefühle. Außerdem können einige Adjektive mithilfe von Mimik gezeigt werden, zum Beispiel "groß" durch aufgeblasene Wangen.

Manche Wörter sind „ikonisch“, also bildhaft. Sie zeigen also eine Bewegung, die das Wort ziemlich genau wiedergeben. Das Zeichen für „Baby“ ist zum Beispiel, dass man einen Säugling bildhaft vor dem Körper wiegt. Das können auch Menschen verstehen, die keine Gebärdensprache gelernt haben. Die meisten der Gebärden sind aber nicht ikonisch und müssen erlernt werden – eben wie andere Fremdsprachen auch.

Übrigens: Auch in der Gebärdensprachgemeinschaft gibt es Links- und Rechtshänder*innen. Üblicherweise benutzen die Menschen ihre dominante Hand, also rechts als Rechtshänder*in und links als Linkshänder*in. Für manche Gebärden werden aber auch beide Hände gleichzeitig verwendet.

Das Sprachsystem der DGS hat auch eine andere Grammatik, als die gesprochene Sprache. Während die Sätze in der Alltagssprache die Reihenfolge von Subjekt - Verb - Objekt befolgen, steht in der Gebärdensprache das Objekt direkt hinter dem Subjekt. Also "Ich Buch kaufen." Mithilfe von Richtungsverben wird außerdem deutlich gemacht, wer oder was das Objekt im Satz ist. Beim Verb "fragen" zum Beispiel, kann die Bewegung von der sprechenden Person zum Gegenüber gehen. Das heißt: "Ich frage dich". Wird die Gebärde von der anderen Person zur redenden Person ausgeführt, bedeutet dies: "Du fragst mich."

Jetzt loslegen

Du möchtest deine ersten Gebärden in DGS lernen? Dann schau dir jetzt unsere Videos an!

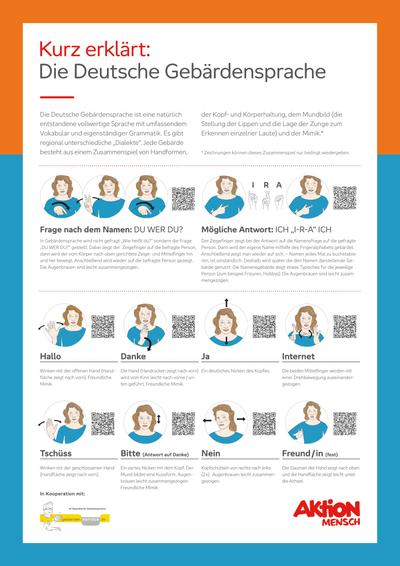

Hallo

Winken mit der offenen Hand (Handfläche zeigt nach vorn). Freundliche Mimik.

Tschüss

Winken mit der geschlossenen Hand (Handfläche zeigt nach vorn).

Freundin

Der Daumen der Hand zeigt nach oben und die Handfläche zeigt leicht unter die Achsel.

Bitte (als Antwort auf danke)

Ein zartes Nicken mit dem Kopf. Der Mund bildet eine Kussform. Augenbrauen leicht zusammengezogen. Freundliche Mimik.

Danke

Die Hand (Handrücken zeigt nach vorn) wird vom Kinn leicht nach vorne/unten geführt. Freundliche Mimik.

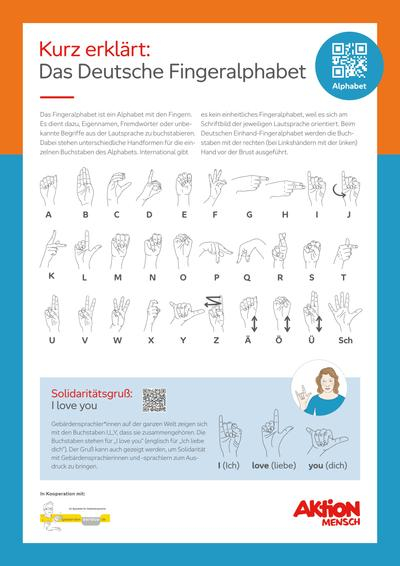

Das Deutsche Fingeralphabet