Erfolgsstrategie: Das Netzwerk finanziert sich selbst durch überzeugte Partner*innen

Mehr inklusive Jobs für die Region

Mehr Menschen mit Behinderung sollen einen Job oder eine Ausbildung in einem Unternehmen bekommen – der Arbeits- und Ausbildungsmarkt in der Region soll inklusiv werden. Das ist das Ziel des Projekts bonn-rhein-sieg-fairbindet .

Dafür hat die Trägerin des Projekts, die Gemeindepsychiatrie Bonn-Rhein-Sieg gGmbH, ein Netzwerk mit Akteur*innen aus verschiedenen Gesellschaftsbereichen aufgebaut. Dabei sind unter anderem Unternehmen aus der Region, die Stadt Bonn, der Rhein-Sieg-Kreis, die IHK Bonn/Rhein-Sieg, die Agentur für Arbeit und die Bonner Werkstätten der Lebenshilfe Bonn. Auch die Aktion Mensch ist Mitglied der Steuerungsgruppe. Außerdem an Bord: das Bundesliga-Basketball-Team Telekom Baskets und das Multiplex-Kino Kinopolis. Diese zwei sind nicht nur Arbeitgeber: Da sie bei den Menschen in der Region bekannt und beliebt sind, sind sie auch Werbe-Botschafter für das Projekt. Dadurch erreicht bonn-rhein-sieg-fairbindet Menschen, die sich mit dem Thema „inklusiver Arbeitsmarkt“ sonst nicht beschäftigen würden.

Aus Bonner Projekt wurde Projekt für die Region

Wolfgang Pütz, Vorstand und Geschäftsführer der Gemeindepsychiatrie Bonn-Rhein-Sieg, übernahm das Projekt Mitte 2016. Damals war es noch bonnfairbindet und wurde gefördert durch die Stadt Bonn. Mitte 2017 sollte die Förderung auslaufen. Pütz fand: Der Fokus auf die 300.000-Einwohner*innen-Stadt Bonn reicht nicht aus. Also nutzte Pütz, der seit mehr als 20 Jahren die Geschäfte der Gemeindepsychiatrie Bonn-Rhein-Sieg führt, seine Kontakte in den benachbarten Rhein-Sieg-Kreis.

Im September 2017 startete das Projekt bonn-rhein-sieg-fairbindet offiziell. Zwölf Gründungsmitglieder unterschrieben den Kooperationsvertrag. Sie sind auch heute noch in der Steuerungsgruppe aktiv. Drei weitere Netzwerkpartner*innen sind hinzugekommen.

Seit der Gründung finanziert sich das Netzwerk von bonn-rhein-sieg-fairbindet aus sich selbst heraus. Jede*r der 15 Netzwerkpartner*innen zahlt einen Jahresbeitrag. Der Beitrag finanziert die Projekt-Geschäftsstelle bei der Gemeindepsychiatrie Bonn-Rhein-Sieg: Neben Netzwerkleiter Wolfgang Pütz arbeitet eine Kollegin in Vollzeit für das Netzwerk. Außerdem decken die Beiträge die Kosten für Material, Öffentlichkeitsarbeit, Raummiete oder Dienstfahrten.

Darüber hinaus unterstützen die Netzwerkpartner*innen das Projekt mit Personal, Räumen, Ideen und Öffentlichkeitsarbeit. Sie nutzen außerdem ihre eigenen Kontakte, damit das Projekt seine Ziele erreicht.

„Die Fachkräfte sind da – du musst sie nur einstellen“

Mehr als 100 Menschen, die in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung gearbeitet haben, haben bisher mit Hilfe des Netzwerks einen inklusiven Arbeitsplatz in einem Wirtschaftsunternehmen bekommen. Das Brückenbauen findet in drei Stufen statt: Zunächst machen die Menschen ein Praktikum im Unternehmen. Wenn das gut läuft, ist der nächste Schritt der sogenannte betriebsintegrierte Arbeits- oder Ausbildungsplatz: Das Unternehmen zahlt einen Teil der Lohnkosten. Den anderen Teil zahlt der Werkstatt-Betreiber. Ziel ist, dass das Unternehmen eine Stelle auf dem regulären Arbeitsmarkt schafft: Also dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin mit Behinderung langfristig für das Unternehmen arbeitet, von ihm bezahlt und sozialversichert wird.

Wolfgang Pütz wünscht sich, dass immer mehr Unternehmen erkennen: Menschen mit Behinderung einzustellen, löst Probleme. „Wenn ein Unternehmer oder eine Unternehmerin sich über den Fachkräftemangel beklagt, sage ich: Die Fachkräfte sind da - du musst sie nur einstellen!“

Mehr darüber, warum Inklusion ein Gewinn für die Wirtschaft ist, lesen Sie unter „Gute Gründe für Inklusion“.

Stand: Oktober 2023

Nachgefragt bei Wolfgang Pütz, Netzwerkleiter des Projekts bonn-rhein-sieg-fairbindet

Herr Pütz, Mitte 2016 haben Sie die Verantwortung für das damalige Projekt bonnfairbindet übernommen. Es war klar: In einem Jahr läuft die Förderung der Stadt Bonn aus. Was haben Sie als Erstes getan?

Ich habe Inventur gemacht. Mitte 2016 war es höchste Zeit, Gedanken zu entwickeln, wie aus bonnfairbindet ein Projekt mit positiver Perspektive werden könnte.

Ich stellte den damaligen Netzwerkpartnerinnen und -partnern die Frage: „Angesichts der auslaufenden Finanzierung - was könnte Ihr Beitrag sein, damit bonnfairbindet eine Zukunft hat?“. Ich bekam von 60 vermeintlichen Netzwerkpartnern überhaupt nur zehn Antworten. Von denen lauteten neun: „Meine Kompetenz kann ich einbringen.“ Ein Netzwerkpartner antwortete: „OK, ich könnte tatsächlich auch eine Dienstleistung einbringen.“ Von Geld war nicht die Rede. Das war sehr ernüchternd. Ich fragte mich: Beenden wir das Projekt? Müssen wir es als gescheitert erklären? Oder können wir mit dem Projekt in eine Zukunft gehen und wenn ja, wie?

Was waren Ihre Ideen, um das Projekt zu retten?

Ich schaute mir die Misserfolgsfaktoren an, um daraus die Erfolgsfaktoren zu entwickeln. Damals war das Projekt auf die Stadt Bonn fokussiert. Das war meiner Meinung nach nicht ausreichend, um einen Schneeball ins Rollen zu bringen. Damit meine ich, dass das Netzwerk sich aus sich selbst heraus weiter entwickelt und wächst. Unsere Region muss man größer denken und den Rhein-Sieg-Kreis dazu nehmen. Bonn-Rhein-Sieg ist eine Region mit immerhin etwa einer Million Einwohnerinnen und Einwohnern. Und mit sehr unterschiedlichem Gewerbe. In Bonn sitzen viele große Konzerne, der Schwerpunkt liegt auf Dienstleistung. Im Rhein-Sieg-Kreis gibt es sehr viele kleine und mittelständische Handels- und Handwerks-Unternehmen. Da sind Eigentümer und Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer oft noch selber im Betrieb. Sie haben häufig eine persönliche Vision für ihr Unternehmen. Das macht es einfacher, Kontakte zu knüpfen und gemeinsam mit ihnen etwas zu gestalten.

Was fiel Ihnen noch auf bei Ihrer Bestandsaufnahme?

Das Netzwerk brauchte unbedingt eine feste Anlaufstelle für interessierte Unternehmen sowie für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Eine Geschäftsstelle mit möglichst wenig Finanzaufwand. Es war für mich völlig klar: Es muss reichen, dass wir die Geschäftsstelle mit einer gut qualifizierten Person besetzen.

Und ganz wichtig – was dem damaligen Netzwerk von bonnfairbindet völlig fehlte: Wirtschaftsunternehmen an Bord holen! Und zwar Unternehmen unterschiedlichster Branchen. Insbesondere mit Blick darauf: Wie bekommt das Netzwerk aus eigener Kraft Aktionen, Veranstaltungen, Angebote auf die Beine gestellt, ohne dass das zusätzlich Geld kostet? Das war für mich eine Voraussetzung für eine langfristige Zukunft: mich von einem institutionellen Geldgeber zu lösen.

Netzwerk-Kontakt

Wie haben Sie die Unternehmen überzeugt?

Das war tatsächlich der erste Test für meine Vision - wie der Unternehmer, die Unternehmerin auf meine Fragen reagiert. Die Fragen lauteten: Wie finden Sie die Idee, in unserer Region einen inklusiven Arbeitsmarkt aufzubauen? Was würde das für Ihr Unternehmen bedeuten? Was würde das für Ihre soziale Ausrichtung bedeuten? Die Reaktion gerade der kleinen und mittelständischen Unternehmen spornte mich sehr an. Die Antwort lautete oft: „Ich suche Leute, ich finde keine Leute. Und wenn Sie mir sagen, dass es da Menschen mit Behinderung gibt, die zum Teil sehr gut ausgebildet und die sehr motiviert sind zu arbeiten, bin ich sofort dabei.“ Es hilft sehr, gute Beispiele von Unternehmen zu haben, in denen Menschen mit Behinderung arbeiten. Ein Bonner Leuchtturm-Projekt für Inklusion im Arbeitsleben ist das Restaurant Godesburger, das auch von der Aktion Mensch gefördert wurde. Dahin gehe ich mit interessierten Unternehmen und zeige es ihnen als Beispiel dafür, wie Inklusion im Gastro-Bereich gelingen kann.

Welche weiteren Tipps haben Sie?

Ebenfalls wichtig, um zu überzeugen, sind Repräsentantinnen und Repräsentanten mit Strahlkraft aus unterschiedlichen Gesellschaftsbereichen. Ich bin seit über 20 Jahren Vorstandsvorsitzender und engagiere mich stark in der Region. Deshalb hat es sehr schnell geklappt, diese Menschen zu gewinnen: den Landrat des Rhein-Sieg-Kreises, den damaligen Bonner Oberbürgermeister, den Präsidenten der Industrie- und Handelskammer. Die IHK ist eine ganz wichtige Netzwerkpartnerin, um Unternehmen anzusprechen. Wenn diese Repräsentanten unsere Sache gut finden und das öffentlich äußern, hat das große Wirkung.

Was leisten die Netzwerkpartner*innen, damit das Projekt erfolgreich läuft?

Sie decken zunächst einmal mit ihrem Beitrag den jährlichen Aufwand für die Geschäftsstelle. Es können nicht alle Partnerinnen und Partner das gleiche Geld aufbringen. Dafür haben sie andere Stärken: Sie können Dienstleistungen beisteuern, Räume zur Verfügung stellen, bei Veranstaltungen auf das Projekt aufmerksam machen. Das ist für das Netzwerk total wichtig.

Ich konnte Menschen und Institutionen gewinnen, die sagen: Mir ist das Projekt etwas wert. Die sich so stark mit dem Projekt verbunden fühlen, dass sie sagen: Ich will nicht nur Arbeitsplätze zur Verfügung stellen, ich möchte auch selbst daran mitwirken, dass das Projekt in der Region noch weiter ausgerollt wird.

Nur wenn Unternehmen aktiv im Netzwerk mitarbeiten, haben wir wirklich das Ohr am Markt und bekommen die Entwicklungen in der Wirtschaft mit. Dann können wir Entscheiderinnen und Entscheider in der Wirtschaft gewinnen.

Die Unternehmen, besonders die Mitglieder der Steuerungsgruppe, helfen uns dabei auch mit ihren eigenen Netzwerken: Jemand kennt einen, der eine kennt. Der Rhein-Sieg-Kreis ist sehr groß. Da ist es ganz wichtig, dass Netzwerkpartner uns die Tür öffnen, so dass meine Mitarbeiterin und ich zumindest einen ersten Termin bekommen. Danach hängt es von uns und unserer Überzeugungskraft ab, ob wir weitere Termine bekommen.

Wichtig für den Erfolg von Projekten ist auch Öffentlichkeitsarbeit. Sie haben die Veranstaltungen erwähnt, die einige Ihrer Netzwerkpartner*innen organisieren. Wen und was erreichen Sie damit?

Unsere Zielgruppe sind Menschen, die über Inklusion noch nicht viel wissen. Die aber viel Potenzial haben, um zu helfen und etwas zu verändern. Diese Menschen erreiche ich nicht über Fachveranstaltungen. Ich muss Orte und Gelegenheiten suchen, zu denen sie kommen. Und quasi nebenbei transportiere ich unser Thema. So finden bei unserem Netzwerkpartner Kinopolis jährlich Themen-Abende zu Inklusion statt: mit Diskussionsrunden, Interviews mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit Behinderung, Auftritten von Comedians und einem Film, der das Thema Inklusion unterhaltsam aufgreift. Zuletzt hatten wir mehr als 360 Besucherinnen und Besucher. Vor Kinofilmen läuft außerdem ein Werbespot für bonn-rhein-sieg-fairbindet, für den wir dem Kinopolis nichts zahlen müssen.

Zu den Spielen unseres Partners Telekom Baskets kommen die Menschen, um Bundesliga-Basketball zu sehen. Bei allen Heimspielen läuft auf der elektronischen Bande am Spielfeldrand Werbung für bonn-rhein-sieg-fairbindet, die ist für uns ebenfalls kostenlos. Die Werbung ist auch bei Fernsehübertragungen zu sehen.

Mittlerweile hat unser Netzwerk zu mehr als 100 Unternehmen und Institutionen regelmäßig Kontakt. Das sollen natürlich noch mehr werden. Der Schneeball soll größer werden.

Finanzierung und Förderung

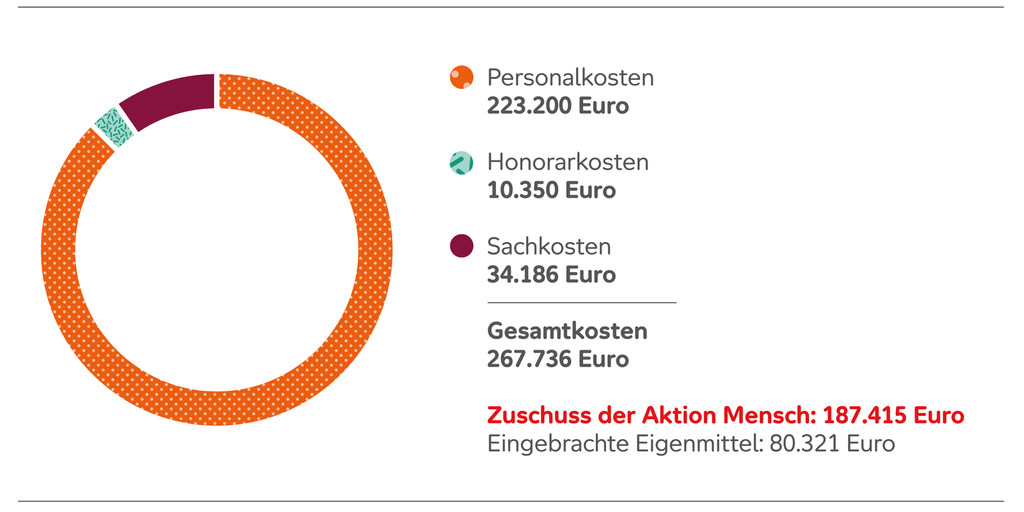

Die Kosten im Detail

Personalkosten (für 24 Monate):

- 1 Leitungskraft, 39 Stunden / Woche

- 2 Betreuungs-/Koordinierungsfachkräfte, je 39 Stunden / Woche

Honorarkosten:

- 4 Expert*innen aus den Fachbereichen Public Relations, Soziale Arbeit, Sozialstrafrecht und Arbeitsrecht, je 6-150 Stunden

Sachkosten:

- Infomappen und Plakate, Veranstaltungsmiete und -technik, Filmproduktion, Homepage, Fotografie und mehr

Die Projekt-Kosten auf einen Blick

Das passende Förderangebot

Sie planen ein ähnliches Projekt? Erfahren Sie mehr zu den Möglichkeiten und Rahmenbedingungen dieses Förderprogramms: